美術手帖ってこんなに読みやすかったけ?

- クリティカル・ライティングゼミ

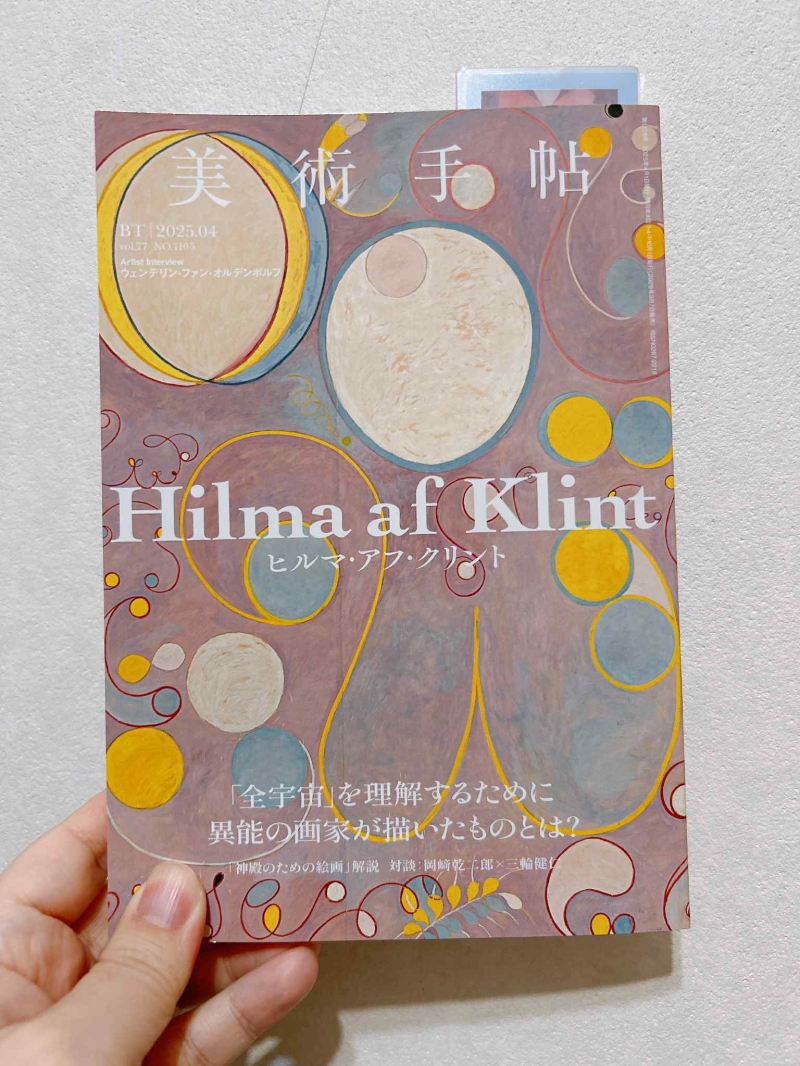

展示を見たあとに、美術館の図録を買うことがある。だけど、どこか読みにくくて、全部読み切れないことも多い。正直、気合と展示を見終わったあとの興奮の勢いがないと読めない分厚さだ。そんな自分にとって、『美術手帖2025年4月号』のヒルマ・アフ・クリント特集は、とても読みやすく、ページをめくる手が止まらなかった。なぜ「美術手帖」はこんなにも親しみやすく感じたのだろう? 以前からこんなに読みやすかっただろうか?その理由を考えながら、読んでみることにした。

まず感じたのは、文章の語り口が、専門用語に頼りすぎていないことだ。 展示会の図録はアーカイヴの役割があるため、作品に感動して興奮している私にとっては、少し的外れに感じてしまうことがある。それに対して美術手帖は、読者を想定して構成されているのが伝わってきた。内容には作家の歴史的背景や芸術史の視点も含まれているけれど、「読む人に伝えよう」という意志が感じられる。研究者の発表というよりも、熱のこもった紹介文に近い印象だ。

また、展示で見た作品の色味が、図録よりも美術手帖の方が本物に近いように感じた。これは、私自身の卒業制作の図録撮影でも似たような経験をしたからかもしれない。プロのカメラマンに作品を撮ってもらったが、実際の色味よりも濃く仕上がってしまった。色見本を添えて色調整されていたが、紙の経年劣化を見越した処理だと聞いても、どこかモヤモヤした。

そして何より、ヒルマ・アフ・クリントという作家そのものが、不可解さと親しさの間にいる存在だと感じた。宗教や神秘主義に傾倒しつつも、彼女の色使いや構図にはどこか人間らしい柔らかさがある。その不思議な魅力に寄り添おうとするように、この特集も構成されている。

展示会を見た日にこの雑誌を買ったため、まだ途中までしか読めていないが、それでも「もっと読みたい」と思える内容だった。 展覧会図録と比較することで、媒体による「見せ方」「伝え方」の違いに気づけたのは、自分にとって意外な発見だった。今後も展覧会に行くたびに、美術手帖

と図録の両方を比べてみたい。

美術手帖1105号

カルチュア・コンビニエンス・クラブ

2025年3月